Longtemps reléguée au rang de nostalgie ou de folklore, l’idée monarchique conserve pourtant une place réelle dans l’opinion publique mondiale. Des Balkans à l’Asie, en passant par l’Amérique latine, de nombreux sondages révèlent qu’une part significative des populations continue de voir dans la monarchie une alternative crédible aux régimes républicains ou présidentiels.

L’idée monarchique est souvent brocardée dans les médias qui ne prennent guère de s’attarder sur l’importance historique, dynastique ou politique des familles royales. Pourtant à y regarder de plus près, les chiffres issus de différents sondages sur le sujet, réalisés à travers le monde, montrent une donnée surprenante : l’idée d’un retour de la monarchie n’est pas qu’une nostalgie folklorique, mais une opinion politique minoritaire certes, mais réelle, qui traverse continents et générations.

De l’Europe balkanique à l’Asie, en passant par l’Amérique latine ou l'Europe, une part significative des populations continue de voir dans la monarchie une alternative au système républicain ou présidentiel.

Des pourcentages disparates mais révélateurs

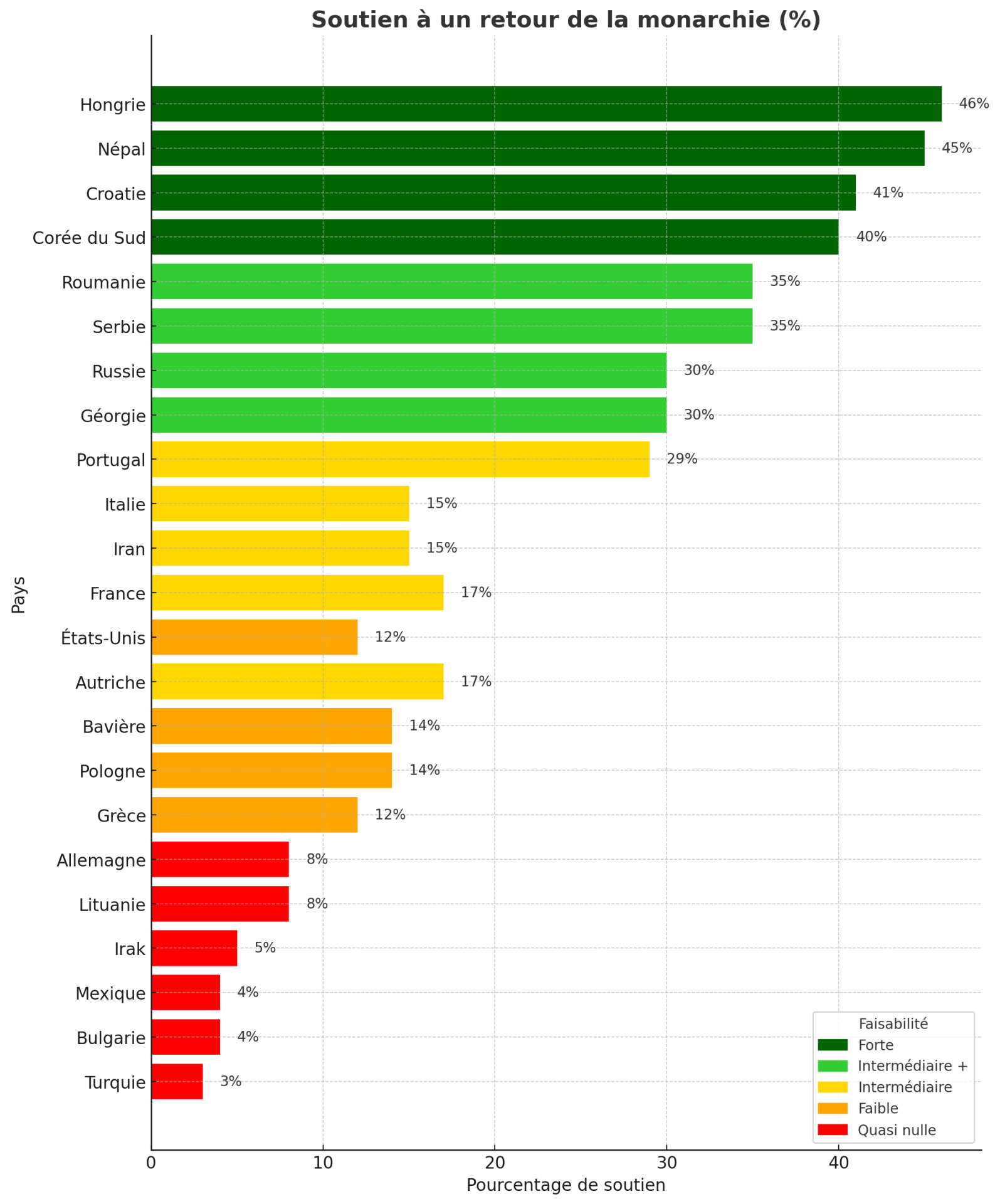

Les chiffres sont éloquents. Dans la plupart des pays occidentaux, l’attachement à la monarchie ne dépasse pas la barre symbolique des 20 % : 8 % en Allemagne (qui souffre de l’image donnée par les Hohenzollern lors de la Seconde Guerre mondiale), 17 % en France, 12 % aux États-Unis (qui connaît un certain « revival » inattendu , notamment grâce à l’élan porté par le président Donald Trump). Ces scores traduisent une fascination minoritaire, souvent plus culturelle ou romantique que politique.

À l’inverse, dans d’autres pays, les résultats témoignent d’un véritable courant d’opinion : 46 % des Hongrois (Azonnali, 2021), 45 % des Népalais (Interdisciplinary Analysts, 2008), 41 % des Croates (CRC, 2019) et 40 % des Sud-Coréens (Naver News, 2010) se disent favorables à un retour du trône. Dans ces États, la monarchie apparaît comme une option crédible, parfois comme un recours face aux impasses du présent.

Entre ces deux extrêmes, certains pays affichent des scores intermédiaires mais significatifs, portés par des prétendants particulièrement actifs sur le champ politio-culturel : la Géorgie (30 %), le Portugal (29 %), la Russie (30 %), la Roumanie (35 %) et la Serbie (35 %). Autant de sociétés marquées par des fractures politiques profondes où la monarchie pourrait, aux yeux d’une partie de la population, incarner stabilité et continuité.

Les contextes qui favorisent la nostalgie monarchique

La Corée du Sud constitue un cas atypique : plus de 40 % des sondés se déclarent favorables à un retour d’une monarchie symbolique. Loin d’une restauration effective, ce soutien s’explique par une quête identitaire et historique, dans un pays tiraillé entre traditions millénaires et modernité globalisée sur fond de guerre froide avec son voisin et cousin, la Corée du Nord dont la particularité est d’être dirigée par une véritable dynastie communiste qui se succède de père en fils.

En Russie ou en Iran, le soutien non négligeable à l’idée monarchique (30 % et 15 %) traduit une lassitude vis-à-vis de régimes aux accents peu démocratiques. Dans ces contextes, la monarchie devient paradoxalement l’image d’un pouvoir « au-dessus de la mêlée », parfois idéalisé comme moins corrompu, le plus fiable et dans un contexte géopolitique plus que tendu (guerre en Ukraine ou au Proche-Orient). Pour autant, si la dynastie Romanov conserve un prestige, le pouvoir de Vladimir Poutine verrouille toute alternative. Le chiffre traduit une nostalgie plus qu’une réalité politique bien qu’un retour des Tsar n’est absolument pas à exclure. Chaque année, les journées consacrées au Tsar Nicolas II et à sa famille drainent des centaines de milliers de personnes et au Kremlin, plusieurs oligarques s’activent pour le convaincre d’une telle opportunité à réaliser après son départ. Il en va de même avec les Pahlavi qui sont assurés de la première place au sein de la diaspora sans que l’on sache si le soutien pour la dernier famille impériale d’Iran soit aussi fort à l’intérieur du pays soumis à un régime répressif.

Avec 45 % d’opinions favorables, le Népal incarne l’exemple le plus frappant. Depuis l’abolition de la monarchie en 2008, le pays traverse une instabilité chronique, miné par des crises politiques à répétition et une faiblesse manifeste de ses institutions républicaines. Dans ce contexte, la mémoire encore vive du roi Gyanendra agit comme un rappel d’un ordre révolu. Sans être assurée, l’hypothèse de son retour (maintes fois évoqués lors de manifestations massives en sa faveur) – probablement sous forme constitutionnelle – n’apparaît plus totalement inconcevable. En Hongrie, 46 % des sondés se disent ouverts à une restauration, signe d’une véritable base sociale pour une monarchie symbolique. Le gouvernement de Viktor Orbán, qui manie habilement les références historiques et traditionalistes, n’hésite pas à puiser dans ce réservoir d’imaginaire pour consolider son récit national. Une base populaire importante, une identité historique fortement marquée par la dynastie des Habsbourg et des figures princières encore actives. La politique de Viktor Orbán exploite déjà le registre du conservatisme et de la tradition. Même si un retour effectif paraît improbable à court terme, une monarchie constitutionnelle symbolique pourrait séduire une partie de la population tant les Habsbourg sont partie intégrante de cette politique.

La Roumanie et la Serbie affichent chacune environ 35 % d’opinions favorables en faveur de l'institution royale. Ici, la monarchie n’est pas seulement un souvenir : des figures comme Margareta de Roumanie (qui surfe sur la figure de son père le roi Michel considéré comme un héros national) ou Alexandre de Serbie (encore plus le prince héritier Filip) conservent une notoriété publique et un capital de sympathie. En cas de crise politique majeure, portés par des mouvements monarchistes (qui ont été ou sont encore représentés au parlement, preuve de leur dynamisme et de leur ancrage), ce socle pourrait atteindre les couches populaires jusqu’ici non réceptives et les rappeler sur le trône. Plus surprenant dans les Balkans, la Croatie atteint 41 % de favorables. Dans ce pays fortement marqué par son identité nationale et son histoire tourmentée, secoué par une guerre fratricide à la chute du Mur de Berlin l’idée monarchique fonctionne comme un vecteur de rejet des élites politiques actuelles. Ici, le soutien ne repose pas tant sur une dynastie vivante que sur une aspiration symbolique : celle d’un pouvoir jugé plus légitime que les institutions en place, nostalgie d’un empire qui assurait une certaine stabilité à cette ancienne province de la Yougoslavie. Il en va de même avec le Brésil, des princes actifs, des mouvements qui font l'objet d'articles de presse récurrents et sur un sujet qui a été soumis par référendum à la population en 1993, suscitant un débat qui se poursuit encore avec la fragile situation politique locale.

La France, un monarchisme en berne mais qui suscite de la fascination

Objet de toutes les fascinations depuis l’étranger, l’intérêt pour la monarchie en France s’exprime surtout par l’attraction naturelle que rend Versailles dans le monde, les commémorations historiques, ou des émissions de télévision sur le sujet (comme Secrets d’Histoire). Mais il ne se traduit toujours pas en revendication institutionnelle en raison des divisions dynastiques et idéologiques qui minent le royalisme français et qui perdurent toujours. En dépit de 17% d’opinion favorable en faveur de leur retour sur le trône, si des figures comme le duc d’Anjou (Louis de Bourbon) ou le comte de Paris (Jean d’Orléans) jouissent d’une visibilité médiatique mineure, elles ne suscitent malheureusement pas l’adhésion populaire. Contrairement à l’Espagne ou au Royaume-Uni, il n’existe pas en France de « famille royale » active dans la vie publique ou qui arrive à s’imposer dans le débat public, constamment réduite à l’état de « people » par une presse spécialisée peu soucieuse de démontrer leur intérêt historique, dynastique ou politique. Face à un manque de projet d’avenir, cela a généré la naissance d’un troisième courant où certains appellent à l’établissement d’une nouvelle dynastie ou le rêve d’un rétablissement de l’Empire par sa lignée Napoléon. Laquelle vit à Londres et fait peu parler d’elle en dépit d’un certain chaos dans lequel est plongé l’Hexagone actuellement.

Le royalisme français est marqué par grands personnages politiques et intellectuels qui ont su imposer l’idée royale tout au long du XXe siècle. Aujourd’hui, il souffre d’un déficit de cadres capable de fédérer et d’unir sous un seul drapeau, de porter l’héritage capétien devant les urnes et au sein de l’Assemblée nationale comme cela a été le cas sous la IIIe République. Bien que la France a connu plusieurs tentatives de restauration de la monarchie entre 1870 et 1965, la crise multiple que traverse depuis des mois la France pourrait toutefois profiter aux mouvements monarchistes comme aux prétendants au trône à condition qu’ils sachent l’exploiter à bon escient. Face à une République en déclin, minée par ses démons interieurs, les princes de France pourraient rapidement apparaître comme une alternative crédible.

Au-delà des chiffres disparates, une constante se dessine : la monarchie reste un repère symbolique et identitaire qui transcende les époques et les frontières. Si son retour effectif demeure improbable dans la plupart des pays, la persistance de cette idée témoigne d’un besoin collectif de stabilité, de continuité et de sens, là où les systèmes républicains peinent parfois à répondre aux crises contemporaines.

Copyright@Frederic de Natal