Instaurer une monarchie en Ukraine semble être un projet fou. Pourtant, certains se battent pour que cette idée aboutisse comme alternative de réconciliation à la fin de la guerre avec la Russie.

La monarchie comme forme de gouvernement en Ukraine est une question controversée, qui présente à la fois des avantages potentiels et des défis importants. Le grenier à blé de l’Europe possède une histoire riche, laquelle a été associée par le passé à des formes de gouvernement monarchiques et républicaines. Bien avant son annexion à l’Empire des Romanov, elle a connu des périodes d'hetmanisme, de principauté, ainsi que des périodes d’autonomies au sein de la République des Deux Nations (Pologne) revêtant un caractère royal.

Un territoire conquis et modélé par les Russes

Berceau de la Russie avec la fondation de l’État de Kiev, cette partie de l’Europe de l’Est entre très vite dans la sphère d’influence lituano-polonaise avant de devenir le jouet des grandes puissances monarchiques qui se partagent l’Ukraine, un pays qui n’a pas véritablement de frontières. Au cours du XVIIème siècle, l’hetman cosaque Bohdan Khmelnytsky fonde un embryon de principauté qui va durer de 1649 à 1657 et se terminer avec le décès de son fondateur, depuis considéré comme un héros national. Son rapprochement avec la Russie (traité de Traité de Pereïaslav ) va permettre à ce voisin de conquérir l’hetmanat afin de marquer le renforcement de sa puissance et justifier son appellation d’empire et la mention d’ « Empereur de tous les Rus’ ».

C’est la Tsarine Catherine II qui va mettre fin à l’Hetmanat. Nommé en 1750, le comte Kirill Grigorievitch Razoumovski (1728-1803), d’origine polonaise, doit sa fulgurante ascension à la cour de Saint-Pétersbourg à son frère, alors favori de l’impératrice Elizabeth Ière. Les velléités de transformer à son profit l’Hetmanat en monarchie héréditaire ne plairont pas à la grande Catherine. Soupçonné d’avoir tenté de faire libérer le jeune Ivan VI de sa prison, la Tsarine force le comte Kirill Razoumovski à l’abdication, deux ans après son propre couronnement que les frères Razoumovski avaient pourtant largement contribué à faire réussir. Catherine II n’aura pas de rancune, le gratifiera d’un grade de maréchal et le comte sera autorisé à voyager partout en Europe, sauf au sein de cette « petite Russie » (un terme toujours utilisé par les autorités actuelles pro-russes de Crimée) dont il aura été le dernier souverain. Le destin de l’Ukraine se mêle désormais étroitement à celui des Romanov. Les villes d’Odessa ou de Sébastopol deviennent les vitrines d’un empire conquérant que les Tsars, princes de la maison impériale, viennent gratifier de leurs présences lors de leurs fréquentes villégiatures. Si les cosaques acceptent de devenir des vassaux de la Russie, il faudra encore toute l’énergie à Catherine II pour venir à bout du Khanat de Crimée en 1783 (l’actuel héritier de la dynastie Giray réside à Londres). Une annexion pure et simple qui ne fit pas naître de protestations à l’époque. A l’exception de la France dont l’ambassadeur fut finalement acheté par Moscou avec des titres et une rente.

L’éveil du nationalismes ukrainien

A l’ombre de la révolution naissance, se constitue alors un véritable sentiment nationaliste ukrainophile qui va se répandre jusqu’en Galicie, cette Ukraine polonaise occupée par l’Autriche-Hongrie. Et que dirige la branche Tesshen des Habsbourg-Lorraine qui n’est pas insensible aux sirènes des appels à l’indépendance venus de Kiev. L’abdication du Tsar Nicolas II en mars 1917 va profondément bouleverser l’avenir de l’Ukraine partagée entre monarchistes, communistes et républicains.

C’est à Vyacheslav Lypynsky (1882-1931) que l’on doit le réveil de la conscience nationaliste ukrainienne. Conservateur, il n’entrevoit le futur état que comme une monarchie indépendante. Son projet baptisé « Fondements constitutionnels de l'État ukrainien à la lumière des principes programmatiques du mouvement hetman » va jeter les bases d’une mouvance monarchioque qui va puiser ses racines au plus profond de l’identité ukrainienne et de son histoire. « L’idée de l’Hetmanat ukrainien est l’idée d’un nouveau monarchisme et d’une nouvelle aristocratie avec à sa tête un Hetman héréditaire. Il se tient au-dessus de toutes les castes, partis, classes, et n’appartiendra à personne, de la même manière que le concept traditionnel de la nation ukrainienne ne peut appartenir à personne et n’être le monopole de quelqu’un …L’Hetmanat est une nouvelle forme d’État pour notre Nation, que nous devons créer pour nos fils et descendants à force de travail, de sacrifices et de dévouement… » écrit-il peu de temps avant la révolution bolchévique. Selon cet aristocrate, l'idée de monarchie agira comme un fait de consolidation de la société ukrainienne, qui devra être ouvrière, légitime et héréditaire, dirigée par un hetman.

Avec la chute des Romanov, une république est pourtant proclamée en juin 1917, reconnue par la France et l’Angleterre, mais très vite contestée de l’intérieur. Vyacheslav Lypynsky n’hésitera pas à parler « d’imposture démocratique », pointant du doigt les sociaux-démocrates ukrainiens l’historien Mykhaïlo Serhiïovytch Hrouchevsky pour leur manque de volonté politique. Non reconnus par la Rada Centrale, les bolchéviques proclament à leur tour une République socialiste soviétique d'Ukraine. Le pays s’enfonce dans la guerre civile, les cosaques du Don rejoignent l’armée blanche de l’amiral Alexandre Vasilyevich Kolchak qui, quant à lui, a proclamé la restauration de la monarchie tsariste. Face aux succès des bolchéviques, la Rada centrale tente de s’allier avec l’Allemagne qui va occuper la capitale. Avec le traité de Brest-Litovsk (mars 1918), Lénine va profiter de cette anarchie pour livrer le pays aux allemands qui espèrent encore gagner la guerre en créant des principautés à leur botte.

Une hetmanat qui attise les convoitises

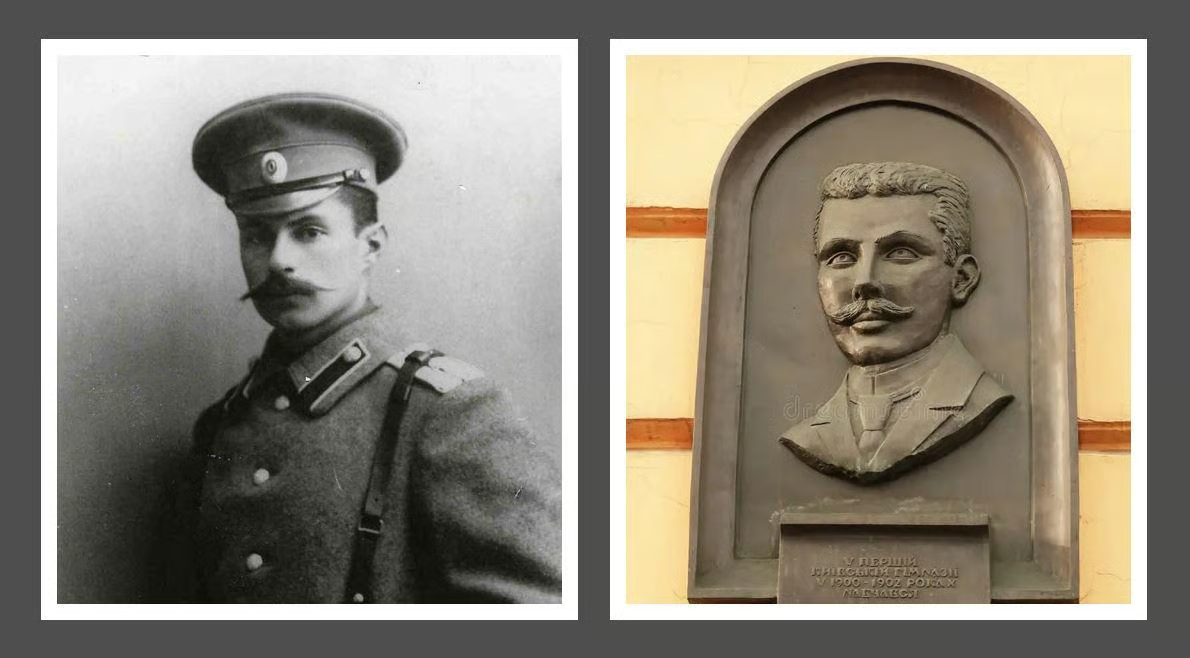

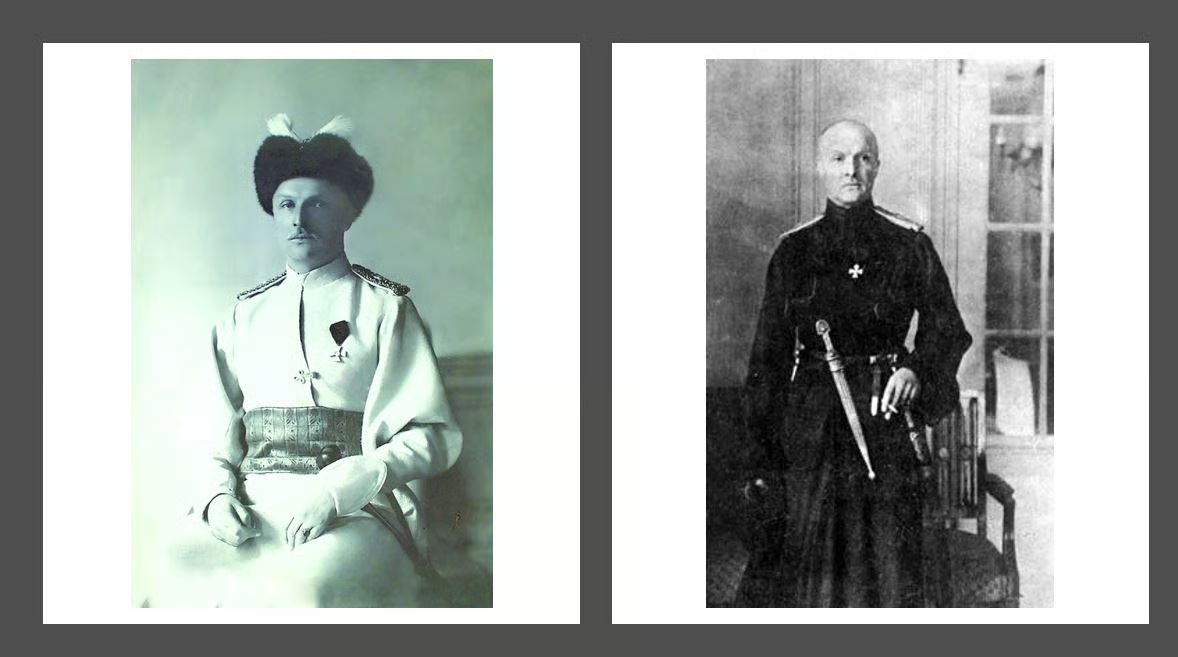

Face à l’anarchie qui s’installe (le pays devient le théâtre d’affrontements entre russes blancs et communistes), Pavlo Skoropadsky (1873-1945), ancien officier tsariste, s’empare du pouvoir (avril 1918) et instaure une monarchie qui ne fait pas l’unanimité. Cet aristocrate représente l’aile conservatrice ukrainienne à laquelle il s’est rallié tardivement. Il descend du frère d’Ivan Skoropadsky, qui fut un temps Hetman de 1708 à 1722. Et c’est bien de cette ascendance dont cet ancien cadet de Saint-Petersbourg va se servir pour proclamer le retour de l’Hetmanat, le 29 avril 1918. Son cabinet est exclusivement formé de monarchiste russes.

Il justifie sa prise de pouvoir affirmant « qu’il a répondu à l’appel des masses ouvrières du peuple ukrainien ». Pour les uns, c’est un collaborateur des allemands, pour les autres un pro-russe qui souhaite créer une fédération avec Moscou. Soutenu par les propriétaires terriens et les intellectuels, cet Hetmanat aura une courte durée de vie, 7 mois, à son tour renversé par un coup d’état qui porte au pouvoir l’opposant Simon Petlioura libéré de sa prison peu de temps avant. Très controversé en raison de son pouvoir personnel et son antisémitisme notoire (qui a conduit son régime à faire des pogroms de grande ampleur), l’homme est aussi considéré par les plus nationalistes des ukrainiens comme un autre héros national. Il sera d’ailleurs assassiné à Paris par un anarchiste juif (agent communiste ?) en 1926.

Cette tentative de monarchie ne fut pas la seule. En Galicie voisine, cette Ukraine occidentale, un autre mouvement monarchiste contrôlé par l’Autriche-Hongrie met à sa tête Guillaume de Habsbourg-Lorraine (1895-1948), fils de l’archiduc Charles–Etienne, lui-même désigné roi de Pologne durant le premier conflit mondial. Proche des paysans, Guillaume était particulièrement apprécié des ukrainiens de Galicie en raison de son attachement à leurs traditions. Rêveur, l’archiduc se voyait un destin royal que d’autres dessinaient pour lui également, lui faisant entrevoir qu’il pourrait aussi prendre la place de l’Hetman de Kiev. Couronné sous le nom de Vasyl II Vyshyvani, il reçoit des fonds des monarchistes allemands (le général Ludendorff fut un de ses principaux financiers) pour son aventure et son mouvement, les Cosaques Libres. Averti de sa présence, Skoropadsky obtint des allemands qu’ils expulsent cet Habsbourg bien encombrant qui va dépenser le reste de son temps entre les mains de ses amants à Paris, continuant d’espérer à son retour sur un trône qu’il n’avait finalement pas occupé. Prince rouge, il flirta un temps avec l’Allemagne nazie et l’Organisation des nationalistes ukrainiens qui fournira des troupes à la Wehrmacht (et dont se veut comme héritier l’actuel parti Svoboda), croyant qu’Hitler favoriserait sa restauration. En vain.

Un monarchisme en exil

Le monarchisme ukrainien ne s’éteindra pas pour autant. En exil, Skoropadsky développe le concept d’une monarchie ouvrière et tente de s’imposer comme un leader de la diaspora exilée avec l’aide du monarchiste Vyacheslav Kazimirovich Lipinsky à la tête de l’Union agraire ukrainienne démocratique (USHD). Et qui voyait en Guillaume de Habsbourg-Lorraine un autre souverain adéquat. Un autre mouvement, la Fraternité des monarchistes Ukrainiens, active durant l’entre-deux-guerres, tentera lui aussi d’imposer l’idée monarchique. En 1937, l’activisme monarchique périclite, manipulé par les milieux nazis qui espèrent s’en servir comme supplétifs de leur armée lors de la future opération Barbarossa (1941). Berlin qui songe même à mettre sur le trône ukrainien, le Grand-duc Cyrille Romanov, prétendant au trône de Russie qui ne donnera pas suite à la proposition en dépit des appels du pied de certains de ses partisans

Des sirènes dont sera également sensible Daniel Skoropadsky (1904-1954), le fils de l’Hetman déchu. Ce trilingue voyage aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni afin de convaincre les exilés ukrainiens des bienfaits d’une monarchie héréditaire sous le nom de sa famille, il finit par se détourner de ses alliés de circonstance. Proclamé Régent à la mort de son père, il va collaborer avec la Rada en exil tout en tentant de renforcer le mouvement monarchiste. Sa mort mystérieuse à Londres (il aurait été assassiné par le KGB ?), à 53 ans, va porter un coup fatal au mouvement monarchiste qui a du mal à se relever. Sa sœur Maria (1898-1959) qui lui succède peine à fédérer les monarchistes qui reconnaîtront toutefois les droits au trône de sa seconde et troisième sœur Elizabeth (1889-1976) et Elena (1919-2014). En 1991, à la chute du régime communisme qui occupe le pays depuis 1919, Elena Skoropadsky fait son retour dans une Ukraine devenue de nouveau indépendante. Son mouvement, l’Union de l’Hetmanat (SRS), va ouvrir une cellule à Kiev et se transformer en parti socio-politique (sous le nom de l’Organisation de l’Hetmanat Uni) en octobre 2001 . La princesse Elena Skoropadsky va rencontrer un nombre d’historiens et de politiques, tentant de réhabiliter son père (en 2003, une avenue a été baptisée du nom de l’Hetman). Ses deux filles n’ont cependant pas repris le combat de leurs parents, vivant modestement en Suisse.

Une renaissance inattendue

Le premier congrès monarchiste ukrainien a eu lieu en 2011 à Kamyanets-Podilskyi (des délégués monarchistes autrichiens avaient été invités), organisé par le Club Traditionaliste ukrainien. Créé en 2009 par Andriy Voloshyn, chef adjoint des relations internationales pour le parti Svoboda avait reconnu dans un entretien ses accointances monarchiques et nationalistes. « La figure du roi sera en mesure d'aplanir les conflits et les contradictions dans la société », déclare même Oleksiy Arestovych, conseiller du bureau du président Volodymir Zelenski, en 2022. « L'absence de dynasties constitue cependant un obstacle majeur à la création d'un système monarchique », rappelle néamoins Eduard Yurchenko, professeur en philosophie. Minoritaire et divisé, aucun candidat n’a été véritablement désigné par les monarchistes.

En 2003, le mouvement monarchique populaire d’Ukraine et l’Organisation monarchique de tous les Ukrainiens pour le trône avaient écrit une lettre de reconnaissance à l’archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine qui s’était contenté d’exprimer seulement sa gratitude. Son fils Karl, plus impliqué politiquement, a ouvert une radio libre et européenne en 2015 et a adressé son soutien au gouvernement ukrainien face à l’ingérence russe qu’il dénonce régulièrement sur son site personnel. Il est d'ailleurs difficile de quantifier réellement le nombre d’adhérents au monarchisme ukrainien tant il a peu d’influence sur la vie politique du pays mais la nostalgie demeure indubitablement chez les descendants des valeureux cosaques.

L’instauration d’une monarchie en Ukraine est un sujet aussi discutable qu’il est provocateur. Mais à bien y réfléchir, la renaissance cette institution peut constituer une étape importante vers le renforcement de l'unité nationale, la stabilité politique et l'enrichissement culturel pour un pays qui est en guerre avec son voisin russe depuis 2022. À condition que le système monarchique soit intégré en tenant compte des principes démocratiques modernes et des besoins de la société, il peut apporter des résultats positifs significatifs au pays. Cela peut être une opportunité de nouvelles réalisations et de développement, à la hauteur des ambitions et des attentes du peuple ukrainien.

Copyright@Frederic de Natal