Mystérieuse, fascinante et parfois fantasmée, la « noblesse noire » du Vatican évoque un monde d’influence discrète, d’apparat sacré et de fidélités anciennes. Entre tradition et déclin, cette aristocratie, qui a eu ses « reines », incarne une page oubliée de l’histoire romaine et pontificale.

Rome n’est pas seulement la ville éternelle des Empereurs et des Saints. Elle fut aussi, jusqu’au XIXᵉ siècle, le cœur battant d’un pouvoir temporel exercé par le pape souverain. À ses côtés, une élite triomphante : les grandes familles aristocratiques romaines qui ont forgé leur pouvoir à l’ombre des différents Pontifes, achevant de renforcer le pouvoir du Saint-Siège en Europe.

La « noblesse noire », les fidèles du Saint-Siège

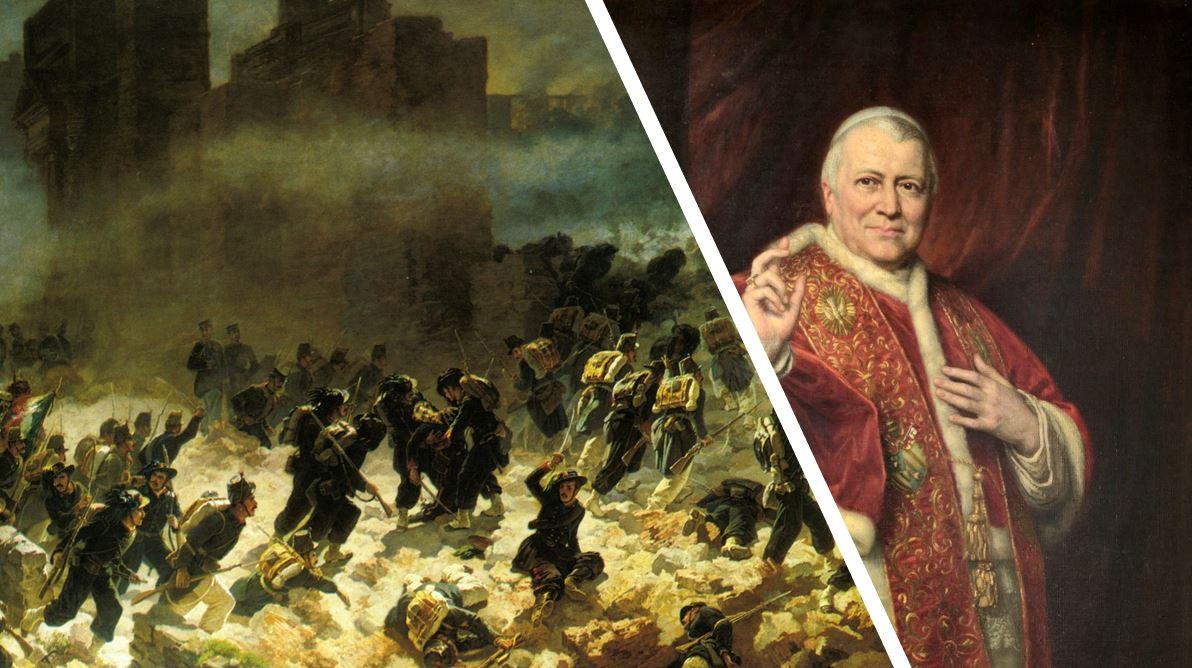

Colonna, Orsini, Sacchetti, Massimo, Patrizi Naro Montoro, Serlupi Crescenzi, Caetani, Ruspoli, Borghese, Chigi, Gabrielli, Lancellotti, Aldobrandini, Pallavicini, Odescalchi, Altieri,… , à travers les siècles qui se sont succédé, ces lignée prestigieuses ont fourni des évêques, archevêques, cardinaux, et même des Pontifes à la Papauté, tout en administrant également des charges héréditaires de première importance au sein du Vatican. Lorsque les États pontificaux s'effondrent en 1870 sous la pression du jeune royaume d'Italie, né dans les tumultes du Risorgimento, cette aristocratie fidèle au Pape refuse de prêter allégeance à la nouvelle monarchie. De cette opposition, naît une expression : la « noblesse noire » (Nobiltà nera).

Si elle doit son surnom au fait que ces princes étaient tenus de porter la robe de cour (ou « style espagnol »), strictement de couleur sombre, la noblesse fidèle au Pape Pie IX va partager son sort de « prisonnier » au sein du Vatican durant plus d’un demi-siècle. Tous se considèrent strictement comme des sujets du Pontife et refusent de reconnaître la Maison des Savoie. En 1871, le nouveau parlement italien vote une « loi des Garanties » pour garantir les prérogatives du Pape, mais celui-ci refuse de plier et ne daigne même pas recevoir les émissaires du roi Victor-Emmanuel II. Suivi par les familles princières, ces dernières n’hésitèrent pas à fermer les portes de leurs maisons en signe de deuil, afin de marquer leur hostilité au nouveau régime.

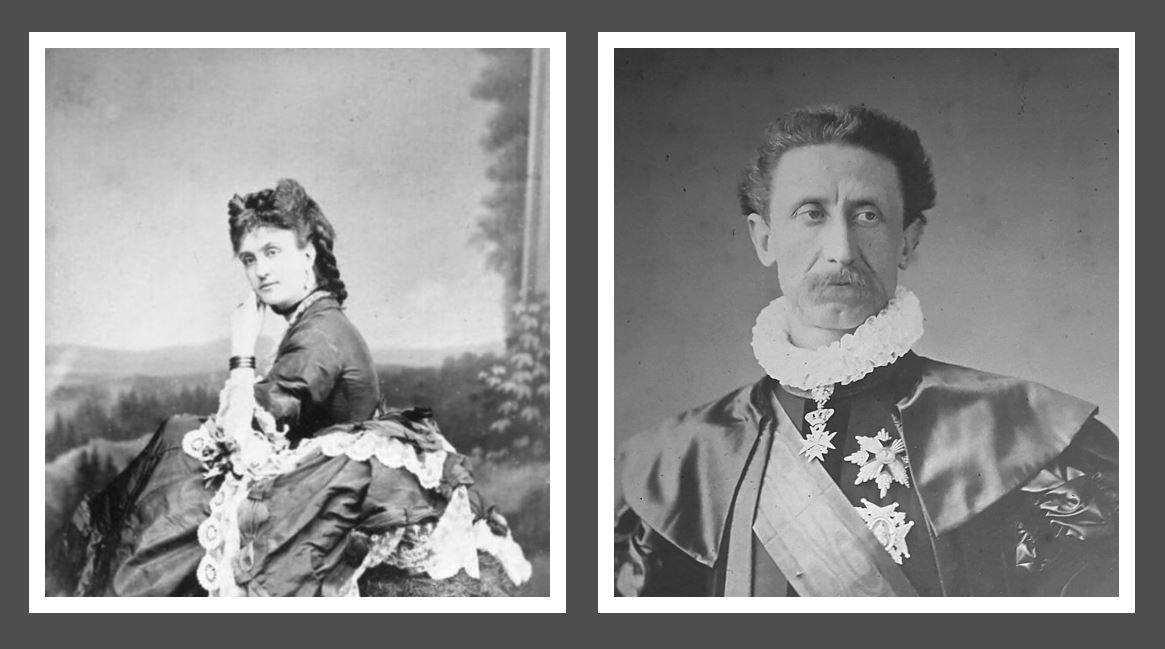

La marquise Béatrice Sacchetti, pasionaria de la noblesse noire

La noblesse noire a eu sa pasionaria. La marquise Béatrice Sacchetti (1837-1902), née princesse Orsini. Femme de caractère et de charme, elle a su exercer une influence considérable dans les cercles de l'aristocratie les plus proches de la cour papale. Elle prit à cœur la situation de la papauté et se révéla être un point de référence pour toute la noblesse romaine fidèle à la papauté. Tant et si bien qu’elle fut surnommée « la Reine noire ». Sa politique matrimoniale appliquée à sa nombreuse progéniture lui permit de forger des alliances familiales de grande importance, utiles à la fois pour accroître son prestige au sein de la Cour papale et pour obtenir des avantages patrimoniaux rentables. Conservatrice inflexible, elle réussit à restaurer la famille Sacchetti à une situation de faste et de pouvoir, rappelant l’époque lointaine d’un ancêtre de son époux, le cardinal Giulio Sacchetti, qui avait échoué à deux reprises à obtenir le trône papal au cours du XVIIe siècle.

Cultivée, raffinée, pieuse et charitable, traditionaliste, Béatrice Sacchetti suscita l'intérêt du journaliste et romancier français Émile Zola, qui, se trouvant à Rome en 1894 pour un nouveau livre, décida de situer une partie de son roman « Rome » au sein même du Palazzo Sacchetti. on dit même qu'il s'inspira,peut-être, librement des propriétaires de la maison pour esquisser les personnages des protagonistes familiaux imaginaires de son œuvre, les princes Boccanera, décrits comme les plus pieux des patriciens romains et toujours au service de l'Église.

Une aristocratie qui rentre dans le rang

Ce n'est qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale que l'Église, le gouvernement italien et les libéraux modérés se rapprochent, que les catholiques réintègrent la vie politique. Avec l'arrivée du fascisme, l'Église va parier sur les composantes les moins hostiles de cette idéologie afin de mettre fin aux désaccords qui persistent. Cela se traduira par la réforme des lois ecclésiastiques de 1923–1925, favorable aux catholiques. Mais, il faudra attendre les accords de Latran, signés au palais du même nom, le 11 février 1929 entre le royaume d'Italie (représenté par le président du Conseil des ministres Benito Mussolini), et le Saint-Siège (représenté par le cardinal Pietro Gasparri, secrétaire d'État du pape Pie XI), pour que cessent définitivement les hostilités communes entre les deux états.

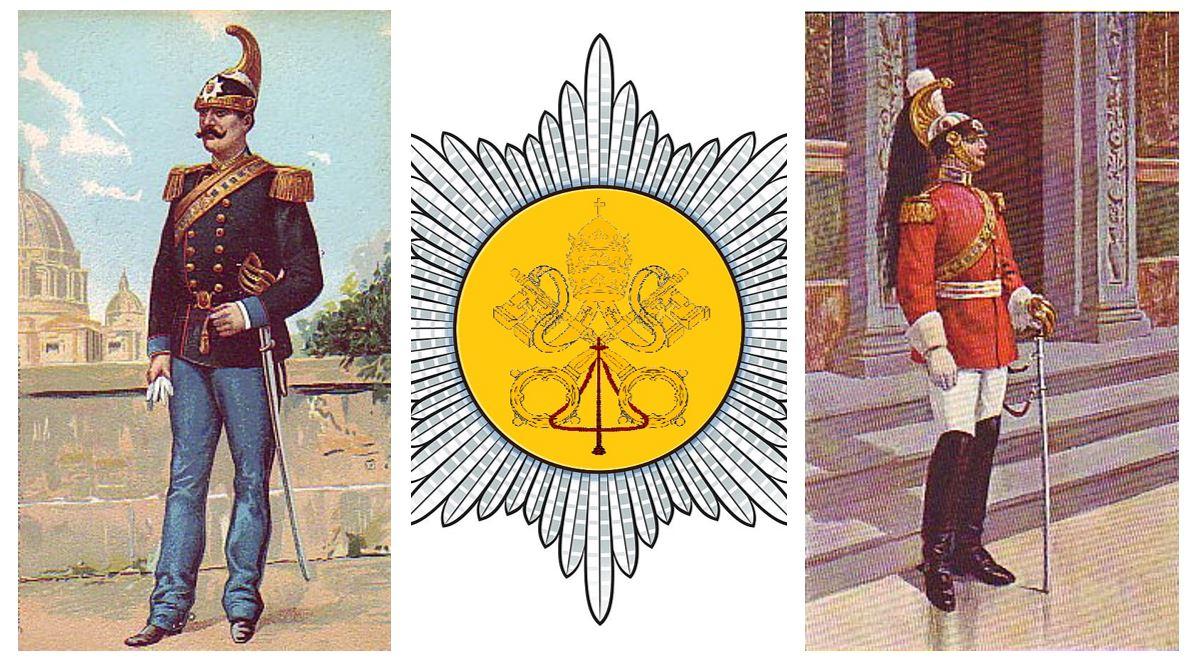

Parmi les dispositions signées, l’octroi de la double nationalité aux familles princières de la noblesse noire. Le Pape Pie XI autorise même certains des princes à entrer au sein de la Garde Noble, un corps militaire chargé de la protection et de la garde d'honneur du Pontife, créée au début du XIXe siècle, composée de 70 hommes. Purement protocolaire par la suite, ce sont ces mêmes princes qui accompagnent le souverain lorsqu’il décide de sortir sur sa chaise papale dans les jardins pontificaux. Un des plus fameux Gardes Nobles fut le prince Francesco Chigi Albani della Rovere (1881-1953), connu pour sa passion pour la photographie (il posséda plus de 6000 photos de son vivant). Un corps qui fut finalement dissous sous le règne de Paul VI après Vatican II (1970). Le marquis Mario Filippo Benedetto del Drago (1899-1981), descendant du roi François de Bourbon-Sicile, sera son dernier commandant.

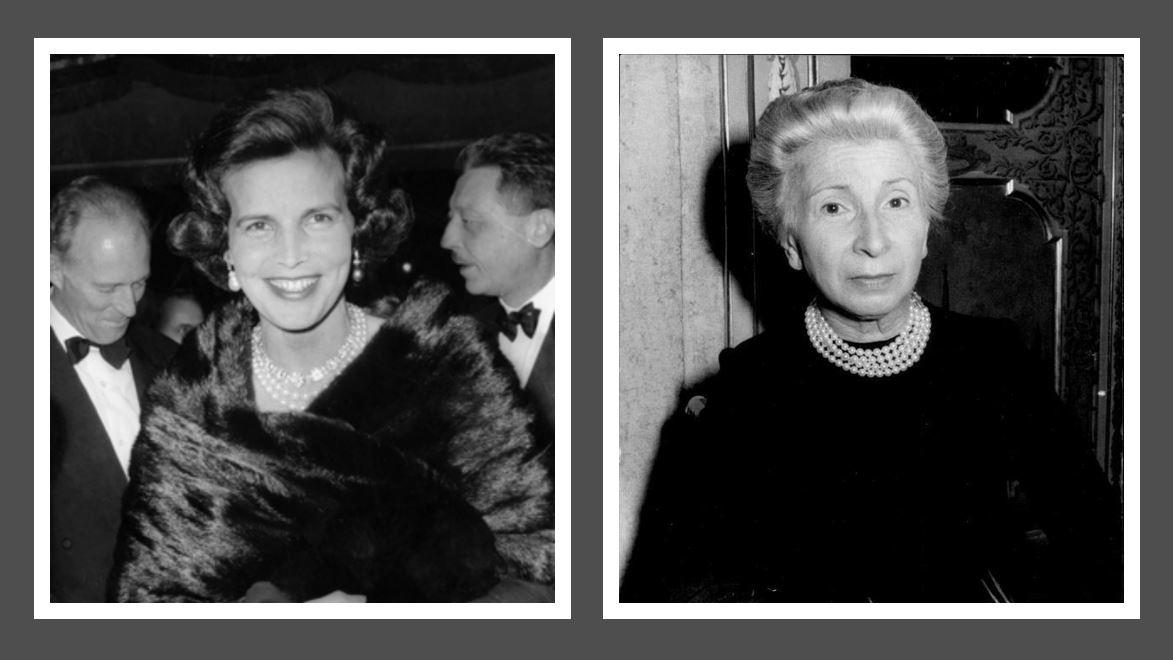

La dernière reine de la noblesse noire

Si cette décision marque la fin d’une ère, digne du film « Le Guépard », vont bientôt apparaître divers théories de complot dans son sillage. D’autant que les vétérans princiers du Vatican, parmi les plus radicaux, vont se trouver un nouvel porte-étendard en la personne de la princesse Elvina Pallavicini (1914-2004). Dans les pas de Béatrice Sacchetti, elle s’était déjà distinguée en soutenant ouvertement les royalistes italiens engagés dans la lutte contre le fascisme. La « Première dame » de la noblesse noire se révèle une traditionnaliste acharnée qui a des accointances avec les Républicains américains et la Fraternité St Pie X.

Ses amitiés avec le marquis Roberto Malvezzi Campeggi et le marquis Luigi Coda Nunziante di San Ferdinando, ancien commandant de la marine italienne, alerta le Saint-Siège qui tenta de convaincre la princesse de cesser ses tentatives de déstabilisation contre le Pape et ses menées sécessionnistes en faveur des partisans de Monseigneur Lefèbvre. En marge de Vatican II, dirigeant de la Fraternité Saint-Pie X, elle n'hésite pas à faire venir ce dernier pour qu'il tienne des conférences dans sa demeure. Renvoyant de chez elle tous les cardinaux envoyés pour la ramener dans le rang, comme les membres de la noblesse noire qui la suivait, une médiation conduite par le roi Umberto II d'Italie connu le même échec retentissant. Excédé, le Saint-Siège se lança dans une opération de communication contre la princesse Elvina Pallavicini, à grands renforts d'articles dans la presse. En vain.

« (..) Je suis une catholique apostolique romain plus que convaincu, car j'ai atteint le vrai sens de la religion à travers le raffinement de la souffrance physique et morale : je ne dois rien à personne, je n'ai ni honneurs ni prébendes à défendre, et pour tout, je remercie Dieu. Dans la mesure où l’Église me le permet, je peux m’opposer, je peux parler, je peux agir : je dois parler et je dois agir : ce serait de la lâcheté si je ne le faisais pas. Et permettez-moi de dire que dans notre chambre, même dans cette génération, il n’y a pas de place pour les lâches », répond par communiqué interposé la nouvelle « reine noire ». Si, elle échappa de peu à l’excommunication, ses différentes actions contribuèrent néanmoins qu’à diviser un peu plus la noblesse noire vivs à vis de l'attitude à adopter après l'adoption des réformes de Vatican II.

Si son influence politique et sociale s'est largement estompée, l'héritage de la« noblesse noire » demeure encore aujourd'hui dans les palais de Rome, dans les souvenirs de ses figures illustres, et dans une certaine idée du service à l'Église, teintée d'intransigeance et de faste décadent. Entre nostalgie d'un âge d'or disparu et frictions internes face aux mutations de la papauté moderne, cette aristocratie singulière continue de fasciner, rappelant qu'à l'ombre du Vatican, la fidélité et la résistance furent parfois autant des actes de foi que de pouvoir.

Copyright@Frederic de Natal