- Accueil

- Actualités royales

- Europe

- France

- De Gaulle et le comte de Paris : le secret d’État de la Ve République

De Gaulle et le comte de Paris : le secret d’État de la Ve République

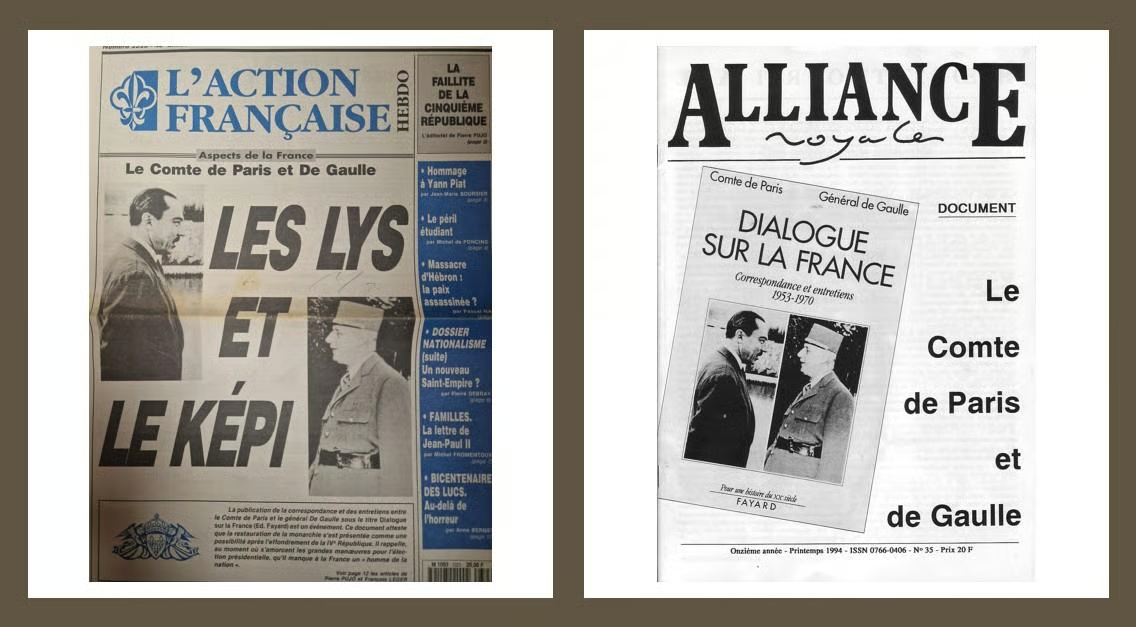

Lorsque Dialogue sur la France du prince Henri d’Orléans paraît en 1994, la révélation fait l’effet d’une bombe. Le prétendant au trône y affirme que le général de Gaulle aurait envisagé une restauration de la monarchie — une hypothèse aussi fascinante que dérangeante pour la mémoire républicaine.

En 1994, lorsqu’est publié Dialogue sur la France (aux éditions Fayard), signé par le prince Henri d’Orléans, la presse s’enflamme aussitôt autour d’un sujet aussi passionnel que controversé. Le livre relance un débat ancien, à la croisée du gaullisme et du monarchisme, qui divise historiens, politologues et amateurs de la geste royale. Plateaux de télévision, colonnes de journaux, tribunes d’experts : le prétendant au trône de France y affirme, avec une assurance tranquille, que le général Charles de Gaulle aurait sérieusement envisagé une restauration monarchique.

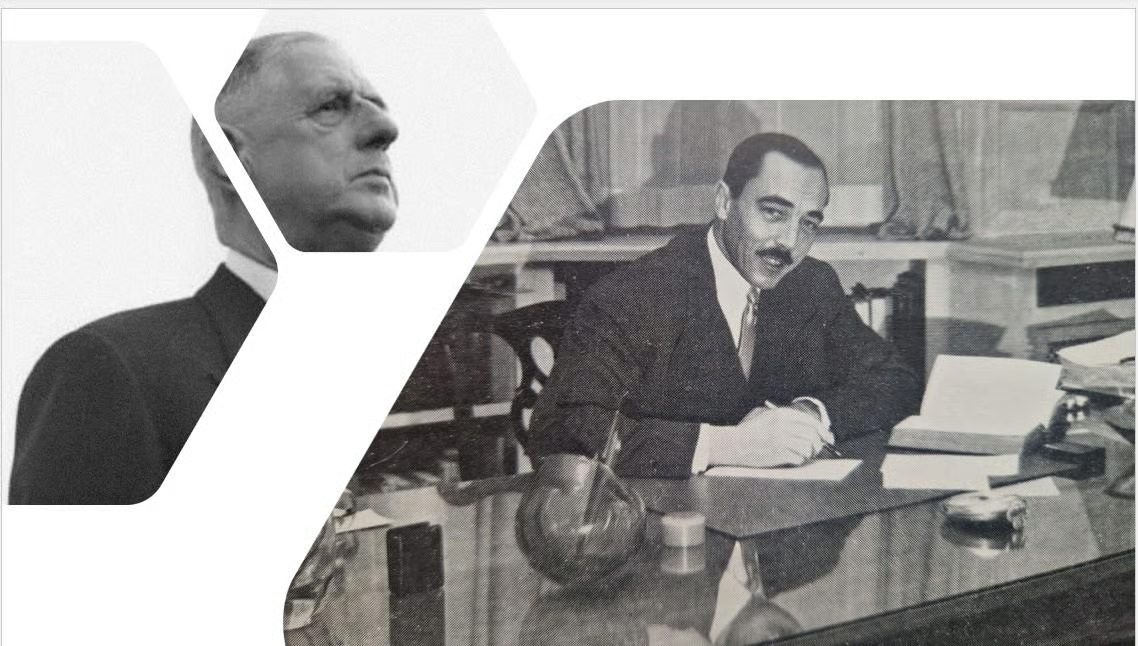

En dévoilant publiquement le contenu de ses échanges avec le fondateur de la Ve République, Henri d’Orléans (1908-1999) jette alors une lumière nouvelle sur un pan méconnu de l’histoire gaullienne — un récit que les plus fervents républicains, attachés à la figure du héros de la Libération, persistent à contester encore de nos jours.

Le prince de tous les espoirs

Le 4 septembre 1870, le Second empire vit ses dernières heures. Profitant de l’anarchie qui règne au sein des institutions, les Républicains profitent de la situation pour s’emparer du pouvoir et mettre fin à la monarchie impériale. Cette illégitimité, alors que Napoléon III, avait été plébiscité quelques mois auparavant par référendum, va poursuivre toute la IIIe République qui est marquée par une profonde instabilité politique et sociale. L’assemblée à majorité royaliste tente alors de restaurer le comte de Chambord sur le trône. Mais, les perspectives de voir Henri V reprendre sa couronne vont s’éloigner au fur et à mesure qu’il refuse l’acceptation du drapeau tricolore, symbole de la révolution française aux yeux de celui-ci. En 1873, c’est l’échec total et les royalistes commencent à perdre progressivement l’avantage politique au cours des années suivantes et leurs élus (orléanistes et légitimistes) de se réduire comme une peau de chagrin.

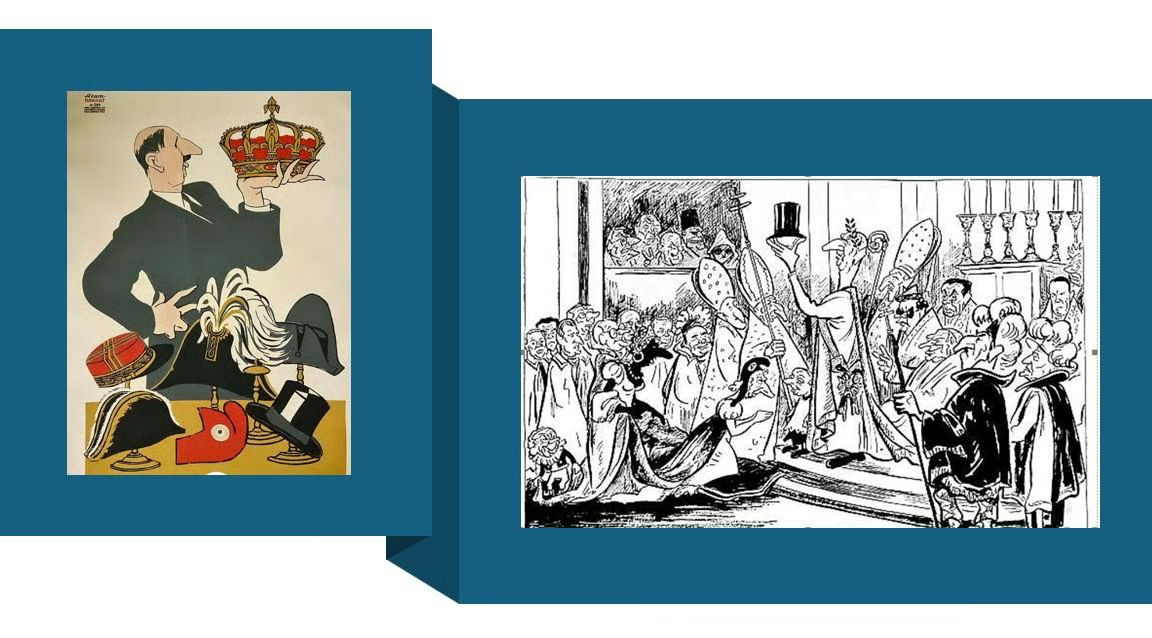

Le 6 février 1934 est la date qui signe le début de la fin de la IIIe République dont les années sont comptées. Tout ce que la France compte d’associations et mouvements politiques patriotes et nationalistes manifestent dans la rue afin de dénoncer la corruption qui gangrène la classe politique. La prise du Palais Bourbon est un objectif avoué pour un certain nombre d’eux. Parmi tous, l’Action française (AF), force de frappe monarchiste qui espère ramener les lys à la tête de l’État, et qui est à l’origine de cette manifestation qui tourne à l’émeute. Les Camelots du roi auront leurs martyrs. Les incertitudes de Charles Maurras, chantre de l’AF, l’hétéroclisme des manifestants ne permettront de réaliser les rêves d’un retour à la monarchie. Alors prince héritier (dauphin), Henri d'Orléans ( 1908-1999), comte de Paris, entre en conflit avec l’académicien à la verve tranchante et rompt toutes les relations avec le mouvement royaliste contraint de faire du monarchisme sans le prétendant.

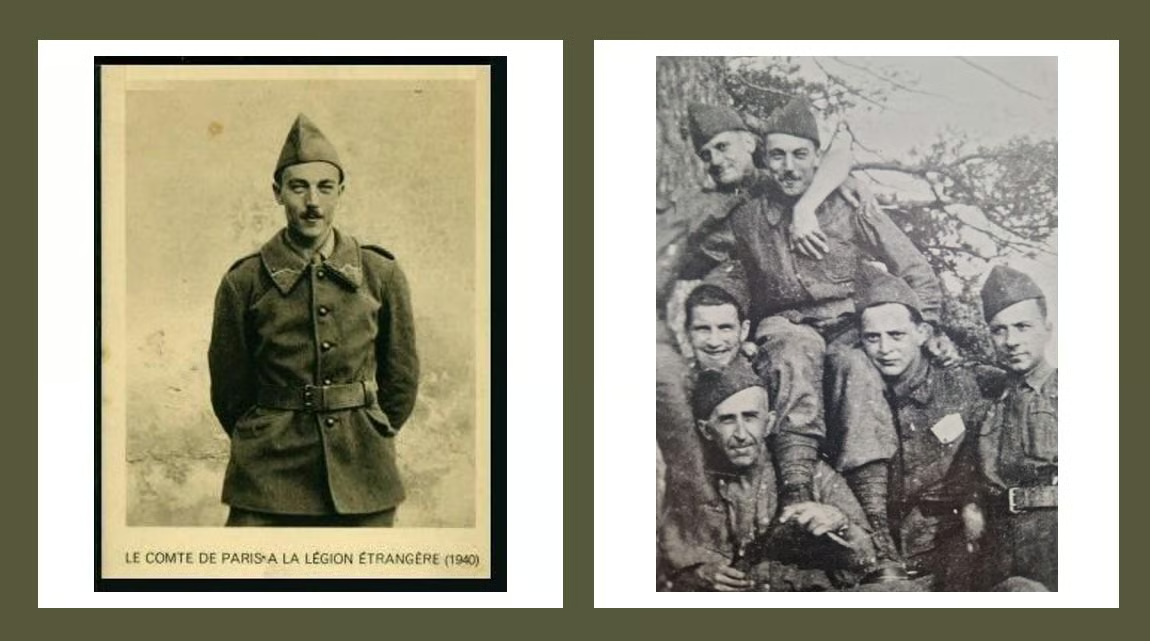

La Seconde Guerre mondiale va profondément diviser les monarchistes. Il y a ceux qui verseront dans la collaboration, ceux qui résisteront, ceux qui seront à la fois acquis aux idées de la Révolution nationale du régime de Vichy et qui entreront parallèlement en résistance face à l’occupant nazi. Henri d’Orléans va tenter de se positionner en alternative. Il courtise le Maréchal Pétain mais le héros de Verdun n’offre aucune perspective sérieuse à ce prétendant frappé par la loi d’exil de 1886. La « divine surprise » est une déception pour le descendant du roi Louis-Philippe Ier (dernier monarque capétien à avoir régné entre 1830 et 1848) qui s’est pourtant engagé dans la Légion étrangère pour combattre contre les nazis. Il va finalement rejoindre le général de Gaulle qui anime l’esprit de résistance des Français. Entre les deux hommes, une amitié solide empreinte de respect mutuel. Pourtant, Henri d’Orléans ne va pas hésiter à jouer une autre partition. C’est le « complot d’Alger ». Le 24 décembre 1942, l’assassinat de l’amiral Darlan, dauphin du Maréchal, par un jeune monarchiste de 18 ans, n’est ni plus ni moins qu’une tentative de prise de pouvoir dans les départements français d’Afrique du Nord. Tout porte à croire que le prince Henri a bel et bien trempé dans le complot bien que des zones d’ombre demeurent encore actuellement sans réponses et divisent également les historiens. Ce sera un échec. Contre toute attente, le général Giraud ( homme des Américains, il prend la suite de Darlan ) refuse de lui céder les pouvoirs. Cette décision contraint le prétendant à repartir en exil au Maroc et de prendre son mal en patience.

Naissance de la Ve République

L’abrogation de la loi d’exil (1950) permet au comte de Paris de reposer le pied en France. Il se mue en véritable politicien, devient un espoir dans une IVe République déjà vacillante et menacée par les communistes. Il se fait le chantre de la décolonisation, n’hésite pas à soutenir dans son « Courrier royal », le socialiste Pierre Mendès-France, alors Président du Conseil qui négocie la fin de la présence française en Indochine. Il visite parallèlement les colonies d’Afrique et son nom est même cité comme éventuel ambassadeur de France dans un Maroc devenu indépendant. Il devient la coqueluche des médias français qui multiplient les couvertures sur le comte de Paris et sa famille.

Mais, c’est la situation politique de la France qui requiert toute son attention. Les gouvernements succèdent aux gouvernement, tous plus instables que les autres. Pour le comte de Paris, la solution à cette gabegie politique se trouve dans la personne du général de Gaulle qu’il part rencontrer à Colombey-les -deux-églises en septembre 1954. Une visite protocolaire qui tourne autour de « la situation de l’Empire », des événements qui secouent l’Hexagone. « Si la France doit mourir, c’est la République qui l’achèvera […] d’ailleurs, la République n’est pas le régime qui convient à la France. Si la France doit vivre, alors la monarchie aura son rôle. En l’adaptant, en lui donnant un sens, elle peut être utile » , explique le général de Gaulle à son interlocuteur.

Les deux hommes vont se revoir épistolairement bien qu’ils entretiennent une correspondance continue. C’est encore d’Algérie que les événements vont se précipiter et entraîner avec elle la chute de la IVe République. Alger est encore au centre de tous les complots. Depuis l’insurrection du Front de Libération Nationale (FLN), ces départements d’Afrique du Nord vivent sous le quotidien des attentats. Lassés, les militaires ont décidé de prendre les choses en main afin de rétablir l’autorité. Tout ce que compte la France de conservateurs se retrouvent à Alger pour y opérer un coup d’état mai 1958.

Dans tout le panier de noms possibles, celui de De Gaulle fait finalement l’unanimité. Le comte de Paris lui écrit une lettre et lui assure de son soutien et affirme que sa décision « préservera la France de l’anarchie vers laquelle elle se précipite, faute d’être conduite ». Le général de Gaulle lui répond par courrier et lui annonce qu’il souhaite le rencontrer « pour prendre conseil ». « Le prince peut compter sur moi et sur tout », aurait même ajouté le chef du gouvernement d’une IVe République en fin de vie, dans des propos rapportés par le duc de Choiseul-Praslin. Sans le savoir, le comte de Paris a initié le début d’un projet qui va changer le visage de la France.

Un projet de restauration de la monarchie dans l’ombre de la Ve république

Devenu président de la Ve République, dotée d’une constitution quasi-monarchique, le général de Gaulle se rend au château d’Amboise en mai 1959. Dans ces lieux chargés d’histoire, le héros de la Libération, déclare « saluer ces rois, leurs descendants, de très dévoués serviteurs du pays ». Déjà, lors du service solennel célébré à la mémoire du pape Pie XII le 16 octobre 1958, le général de Gaulle s’était arrêté à la surprise générale devant Henri d’Orléans et s’était légèrement incliné devant lui face à une foule médusée. Les deux hommes poursuivent leurs échanges et rencontres. Le rythme ne va pas tarder à s’accélérer en pleine guerre d’Algérie où décède au combat le prince François d’Orléans, cadet de la fratrie royale. Une fois les funérailles passées et le condoléances du général de Gaulle reçues, Henri d’Orléans se voit confier des missions diplomatiques.

Pour le général de Gaulle, il entend doucement amener les Français vers le salut, une fois la « tournée des popotes » terminée et l’Algérie devenue indépendante. « Je crois que la France va doucement vers sa traditionnelle et bonne vieille monarchie (…) », confiera-t-il plus tard au comte de Paris. « Ce qu’il faut faire, c’est un roi et pas autre chose. J’incarne le pouvoir, je crois, que de ce fait, je rends service à cette idée, elle s’accrédite dans le pays, les Français s’y habituent progressivement », assure-t-il. Des propos qu’il réitère. « Je crois profondément à la valeur de la monarchie, je suis certain que ce régime est celui qui convient à notre pauvre pays déchiré par des régimes qui l’ont conduit à cet état navrant », écrit-il encore au prétendant dans une lettre datée du 17 juin 1960. Le chef de la Maison royale de France en est convaincu, le général de Gaulle prépare sa succession comme le généralissime Franco qui a décidé que la monarchie sera restaurée en Espagne après son décès. Lors d’une rencontre annexe, De Gaulle déclare alors qu’il entrevoit le prince comme « un recours » mais n’envisage « le retour de la monarchie que consécutive à un choc dans un pays […] la rendant nécessaire ». « D’ailleurs pour ce pays […] ce qu’il faut faire, c’est un roi et pas autre chose » car l’idée « s’accrédite dans le pays, les Français s’y habituent progressivement », ajoute-il en fin de conversation.

Nommé ambassadeur extraordinaire de De Gaulle, le comte de Paris se rêve en pro-consul d’Algérie qui réglerait le problème d’un conflit qui perdure et une alternative politique. Mais le Premier ministre Michel Debré y met fermement son veto. Il a peu de considérations pour le comte de Paris qui pourtant va jouer un rôle considérable dans l’inéluctable qui se prépare. Un rôle sur lequel De Gaulle et le ministre de l’Information Alain Peyrefitte vont s’écharper.

La fin de l’Algérie française (1962) marque un tournant dans l’histoire gaullienne. Ses plus ardents partisans la décrivent comme inéluctable, ses opposants comme une « trahison » de plus d’un homme qui ne cesse de décevoir. Les royalistes ont soutenu l’idée du maintien des départements nord-africains dans le giron français, couvert et participé aux actions de l’Organisation de l’Armée du Salut (OAS. La perspective d’une restauration de la monarchie va les diviser quant à la figure du général de Gaulle qu’ils exècrent ou adulent, c’est selon.

Le comte de Paris à l’Élysée

Le comte de Paris a-t-il des chances de remonter sur le trône de ses ancêtres ? C’est la question que tout le monde se pose y compris au sein de l’Union pour la nouvelle République (UNR) ) qui est le parti du général de Gaulle. Cette perspective de candidature agace déjà les barons du gaullisme. Parmi lesquels se trouvent Alain Peyrefitte qui s’écrit à qui veut l’entendre « : « Le comte de Paris à l’Élysée ? Et pourquoi pas la reine des Gitans ? ». Des propos par la suite faussement attribués à De Gaulle et encore largement utilisés aujourd’hui pour démentir qu’un tel projet ait été initié par le plus républicain des dirigeants de la Ve République. « C’est bien mal le connaître. Il accordait trop de respect à la monarchie et à ses représentants pour persifler de la sorte », martèle Philippe de Gaulle, fils du général, qui finira par mettre fin, une fois pour toutes à ce colportage.

Michel Debré s’en inquiète même et va sonder le général de Gaulle sur sa succession. « Après moi, eh bien, il y a Henri. C’est un Orléans. Il a au moins un mérite : il est là ! », déclare t-il au Haut-fonctionnaire totalement décontenancé. Pour De Gaulle, « la place de la monarchie lui paraissait une fin assez convenable pour ce gaullisme qui devait disparaître avec lui », rappelle alors le journaliste Jean Bourdier, plus tard ami de Jean-Marie Le Pen.

En coulisses, Charles de Gaulle reste toutefois sceptique dans les chances du prince d’Orléans de couronner la république. « Comment vous voyez-vous sur le plan électoral ? », l'interroge Henri d’Orléans, « Je sens un courant se dessiner autour d’une candidature possible », répond le prince en face de Charles de Gaulle qui rétorque : « c’est intéressant. Voyez-vous, même si la première fois, vous deviez échouer, vous auriez fait acte de candidature et vous seriez un recours possible pour l’avenir ». On a déjà commencé à préparer les esprits à cette éventualité. Les éditions Plon publient fort à propos dans une collection d’écrits politiques, une enquête sur le royalisme censé démontrer l’utilité de l’institution royale.

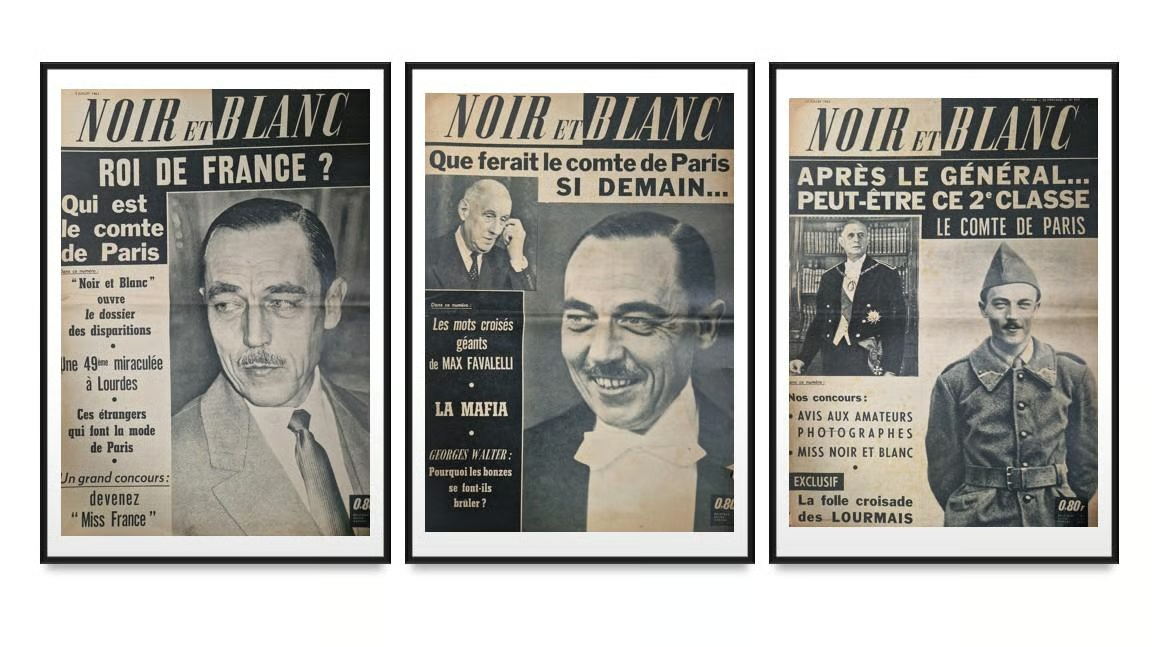

Il lui propose de le nommer à la présidence de la Croix Rouge, une formule retenue par le comte de Paris qui n’arrivera pas à convaincre le détenteur du poste à se désister en sa faveur. La presse a vent du projet et s’empresse d’en évoquer les contours. Depuis les années 1950, le comte de Paris a rencontré le général de Gaulle, pas moins de 20 fois. Cela intrigue. Le magazine L’Express n’hésite pas à titrer : « Le successeur est choisi » avec la photo du prétendant en couverture. L’Aurore est plus affirmatif : « L’après Gaullisme pourrait s’appeler comte de Paris ». Le journal Noir et Blanc s’interroge : « que ferait le comte de Paris si demain … ». Même le journal d’extrême-droite Minute titre «. De Gaulle fatigué, pense au Dauphin ». Les héritiers du général balayent les rumeurs. De Michel Debré au Président de l'Assemblée nationale Chaban-Delmas en passant par Georges Pompidou (membre du Conseil Constitutionnelà, tous affirment que cela ne repose sur rien de concret. Guère l’avis d’Edmond Michelet, Garde des Sceaux et ancien de l’Action française. Le résistant serait même l’intermédiaire entre les deux hommes croiet savoir Minute qui le cite « « Je suis bien placé, le je sais » à propos du projet de succession. Le comte de Paris n’hésite pas lui-même à le dire : « En dehors de De Gaulle, la légitimité, c’est moi ! » (Avril 1962).

La désillusion du comte de Paris

Dans la réalité, les résistances contre le prince Henri sont grandes. Bien qu’âgé, André François-Poncet mène le bal. Le président de la Croix-Rouge fait subitement savoir qu’il entend rester à son poste par un communiqué daté d’octobre 1963. En dépit de toutes les médiations et de soutiens (comme celui de Maurice Schumann (président de la commission des Affaires étrangères) qui déclare que la « France à la nostalgie de sa monarchie »), d’une campagne initiée par des gaullo-royalistes (dirigé par Pierre Boutang qui publie La Nation Française), le comte de Paris échoue à se faire élire comme Président de ce prestigieux organisme. Ces multiples rejets vont jouer contre le candidat putatif qui pensait se faire élire à la tête de la République, puis à la fin de son septennat, poser la question de la restauration de la monarchie par référendum.

Dans une dernière rencontre, le général de Gaulle feint la fatigue quand le comte de Paris s’inquiète qu’il ne mène plus le projet à son terme. « Il vaut mieux que vous vous présentiez seul », lui lâche-t-il. Tout en lui assurant qu’il a ses chances car il est de « sang neuf » face à ses concurrents à droite comme à gauche. C’est une désillusion pour le prétendant au trône. Une réunion qui inquiète encore les gaullistes de la première heure. Le général et Peyrefitte en viennent aux mots. De Gaulle s’emporte et gifle verbalement son ministre : « Le prince mérite de la considération. Tout le monde peut être candidat. Il en est sûrement plus digne que certains qui ne pensent qu’à ça ! ». Mais, publiquement, il en est tout autre. La presse lui pose des questions sur la potentielle arrivée au pouvoir du comte de Paris. Il dément tout soutien, prétend qu’Henri d’Orléans n’a pas la moindre chance, regrette même certains de ses choix durant la Seconde Guerre mondiale.

La Nation française croit encore que tout est possible et écrit dans son édition du 27 novembre 1963 (n° 424) : « Il faut se battre pour soutenir l’espérance du prince et pour vivre en monarchie. ». On propose au comte de Paris, un poste au ministère des Affaires étrangères mais il fait savoir que cela ne l’intéresse pas. A la fin de 1964, le comte de Paris se sent lâché, abandonné. Le prétendant au trône se dit dupé par celui qu’il n’a cessé de mettre en avant.

Finalement, dans une forme de pragmatisme qui prend les allures d’une tragédie, le général de Gaulle décide de se représenter au premier suffrage universel de la Ve République, laissant le prétendant au trône à ses déceptions. Les échanges entre les deux hommes vont se raréfier, l’idée de restauration progressivement abandonnée. Et si on les évoque encore au général, celui-ci parle « d’idioties ».

L’ultime flamme

Un an avant les élections de 1965, le comte de Paris insiste à nouveau auprès de Gaulle et réclame qu’il soit enfin présenté aux Français comme son successeur officiel. Pour La Nation française, nul ne doute que De Gaulle se démettra en faveur du prince : « Le comte de Paris apparaît comme le seul successeur possible de l’œuvre entreprise par le général de Gaulle, dans ce qu’elle a qui l’identifie à la pérennité de la France »? peut-on encore lire dans les colonnes du journal, ce 23 juin 1965. Mais les jeux sont d’ores et déjà faits. Charles de Gaulle se représentera et sera réélu avec 55% des voix face aux 47% du candidat de la Convention des Institutions Républicaines, François Mitterrand.

L’idée de restauration de la monarchie va être sacrifiée pour le jeu politique au détriment des intérêts de la nation et du bien commun. Le 20 janvier 1966, lors d’un autre entretien, le général de Gaulle confirme désormais la quasi-impossibilité de restaurer la monarchie non sans lui avoir pourtant de nouveau proposé le perchoir du Sénat ou de l’Assemblée nationale en guise de compensation. Extrait de cette conversation :

- Henri d’Orléans : Croyez-vous possible un rétablissement de la monarchie ?

- Charles de Gaulle : Personnellement, j’aurais souhaité la monarchie. Vous connaissez mon sentiment à cet égard. Vous êtes le roi, oui vous l’êtes, par conséquent une restauration aurait été une bonne chose.

- Henri d’Orléans : La croyez-vous possible ?

- Charles de Gaulle : Peut-être pas. Je le regrette. Non, je ne le crois pas possible. Les Français en sont si éloignés.

Pour Henri d’Orléans, le président de la Ve République vient alors de perdre ce rôle d’arbitre qui faisait l’essence même du souverain pour devenir un banal leader d’une majorité républicaine. Et avec lui, disparaissent les derniers espoirs d’une tentative de restauration de la monarchie. Amèrement dépité par celui qu’il appellera « le dernier roi » (entretien du Figaro du 10 juillet 1996), il fait cesser la parution de son Bulletin pourtant lu par 70 000 personnes, le 18 janvier 1967. « Et le rideau de retomber sur ce qui aura été la dernière espérance concrète du royalisme français », écrit Patrick Louis dans son « Histoire des royalistes » (Editions Jacques Grancher).

La restauration de la monarchie : projet utopique ou réalité souhaitée par de Gaulle ?

Le comte de Paris aurait-il pu se jeter dans la bataille ? Impossible dit une des thèses en vigueur. Car en faisant ce choix, il aurait perdu sa raison d’être au risque de provoquer un conflit direct avec les Français et fonder un parti n’aurait été que suivre cette logique républicaine qu’il exécrait. De plus, faut-il noter que les Français adhéraient peu au principe d’hérédité bien qu’ils étaient nombreux à estimer le prétendant au trône dont il avait appris à redécouvrir la figure depuis l’abrogation de la loi d’exil, le 24 juin 1950. Dans son ouvrage « Au protocole du général De Gaulle : Souvenirs insolites de l'Elysée » (éditions Perrin), Jean-Paul Alexis pose la question et tente d’y répondre : « Le général de Gaulle était-il monarchiste ? Il n’est pas douteux de penser qu’il avait une profonde admiration pour la monarchie française, admiration de l’historien pour la grande œuvre des bâtisseurs de la nation française, mais aussi de l’homme politique pour l’institution […] Mais, s’il était monarchiste de sentiment, a-t-il pour autant envisagé de restaurer à un moment donné et comme l’indique un processus de restauration ? Cela parait en définitive vraisemblable presque tous les indices concordent et que ce projet s’appuyait sur la souveraineté populaire […] le chef de la maison de France renouant par ce même suffrage l’union millénaire avec les Français. L’ayant élu président, ceux-ci auraient peut-être à l’usage mesuré l’intérêt de parachever l’institution par un retour aux sources, c’est-à-dire passer de la monarchie élective de sept ans (voir quatorze ans) de la Ve République à la monarchie héréditaire. ». De quoi faire frisonner plus d'un gaulliste dans l'âme, dont les plus ardents continuent de nier contre toute vérité les intentions monarchiques de leur héros.

Robert Aron dans un autre ouvrage intitulé « Méthodes politiques du général de Gaulle », affirme que « le régime de la Ve République semble donc bien, dans l’idée de son concepteur, être un retour à l’esprit monarchique » et que De Gaulle se rêvant « comme celui qui allait rétablir le désordre initié (selon lui) par la Révolution Française de 1789. ». L’auteur reste toutefois dubitatif sur la réelle volonté du général de Gaulle de restaurer la monarchie, ne voyant qu’en lui qu’un politicien manipulateur. Une thèse que soutient Alain Peyrefitte qui nous retranscrit les propos du général de Gaulle : « Je l’ai entouré d’égards [le comte de Paris-ndlr] parce qu’il récapitule dans sa personne les quarante rois qui ont fait la France ; et parce que la partie en valait la peine ; et aussi parce que la personne même du prince mérite considération. ».

Mais que pensait donc le Vatican des perspectives de restauration de la monarchie en France ? Le Monde du 11 mai 1979 révélera que le général de Gaulle avait fait sonder en 1965 le Saint-Siège afin de connaître leur position en cas de restauration de la monarchie en France. La réponse du pape Paul VI aurait été assez directe. Oui pour une restauration de la monarchie mais un refus net en cas d’avènement sur le trône d’un Orléans. Difficile de confirmer si les propos vinrent du Pontife lui-même ou d’une interprétation des officines de certains républicains tels que Jacques Foccart, l’inamovible secrétaire d’État aux affaires africaines et malgaches, qui affirmait que « toutes ces histoires autour du comte de Paris étaient des stupidités ». Doit-on y voir la mise en place d’un vaste complot au sein de l’Elysée de la part des barons du gaullisme afin de faire pression sur le Président et qu’il renonce à cette succession plus royale ? Michel Debré ne cachait vraiment pas son animosité à l’encontre du comte de Paris et refusait de se voir reléguer au second plan, briguant lui-même le strapontin suprême. Pour le prince Jacques d’Orléans, son père « crut fermement que le général allait lui déplier le tapis rouge, les urnes devant suivre », insinuant qu'il fut juste naïf. d'y croire.

L’ambiguïté règne dans cette affaire. Le général de Gaulle s’est-il servi pour ses propres ambitions, des royalistes et du comte de Paris afin de se faire légitimer ou bien le comte de Paris a-t-il réellement cru en ses chances de restauration ? Lors de son huitième entretien avec le prétendant, c’est Charles de Gaulle qui semble donner le mot de la fin à cette affaire face à un Henri d’Orléans désabusé : « On peut peut-être faire une autre monarchie. Une monarchie sans le nom. C’est la chance à courir. Hélas, les Français ne sont pas un peuple monarchique – ils sont même plutôt fiers d’être républicains », contredisant jusqu'ici toutes ses déclarations (6 octobre 1966). L'image d'un homme fidèle à sa versatilité historique.

Le comte de Paris couronné roi de France par un général de Gaulle se voyant en général Monk, du nom de ce militaire qui restaura les Stuarts après la république de Cromwell ? Selon le constitutionnaliste Maurice Duverger, le général de Gaulle avait instauré en 1958 « une monarchie républicaine » dotée « d’une allure au droit divin ». Il est plus tranché. « Il n’a pas tenté de restaurer ce qui n’était pas restaurable, il n’a pas rétabli l’ancienne monarchie mais il a ouvert la France à la nouvelle ». À cela le Comte de Paris, dans un entretien à la revue Histoire en 1995, répondit de manière acerbe : « Le roi de France, un roi des Français, est un chef d’État héréditaire. Le ‘monarque républicain’ n’est que l’émanation d’un parti. Il ne peut représenter l’ensemble des intérêts des Français ». Assurément, le général de Gaulle fut un monarque de 1958 à 1969 : « Il n’avait pas d’héritier mais un héritier présomptif, le comte de Paris. De 1965 au référendum de 1969, le général de Gaulle fut un homme de parti, de la droite et ses héritiers étaient innombrables ! ».

Une question qui divise profondément

« Il restait profondément monarchiste, mais estimait que l’heure n’était pas venue », croit savoir l’historien Jean Tulard. La question des relents monarchistes du général De Gaulle a longtemps été sans réponse. « S’il est acquis qu’il a bien songé à restaurer la monarchie seules les circonstances l’ont amené à abandonner ce projet » affirme et sans ambages, le journal Le Figaro dans son édition du 25 février 1994.

Mais pour l’amiral Philippe de Gaulle (1921-2024), son fils, il en va autrement. Il a consacré deux tomes à son père, parus entre 2003 et 2005. Mélange de souvenirs, d’analyses politiques et d’anecdotes, le fils du général a souhaité laisser à la postérité un portrait authentique de son père, un des trois personnages préférés des Français avec Louis XIV et Napoléon. Ancien sénateur du RPR puis de l’UMP de 1986 à 2004, l’homme est profondément républicain quand même bien il a épousé la filleule de feu le comte de Paris, Henriette de Montalembert de Cers, qui lui a donné 4 enfants.

Ses parents se prononçaient volontiers de la monarchie, assure-t-il. Comme le reste de sa famille. « Ma grand-mère Jeanne, plus intransigeante que son mari dans sa piété religieuse n’y allait pas quatre chemins. Elle déplorait, avant 1914, que ses fils dont mon père, furent devenus républicains. Selon elle, se trouvait chez eux trop d’athées, de mécréants et de cosmopolites dont on ne pouvait pas se fier car ils manquaient de racines (…). Mon grand-père Henri se déclarait monarchiste de cœur et républicain de raison. Pour lui, l’Empire procédait directement de la révolution et n’était qu’une forme autoritaire de la république », explique Philippe de Gaulle.

« Quel rôle exact aurait-il voulu donner au comte de Paris ? » demande Michel Tauriac qui réalise l’entretien avec Philippe de Gaulle. « Mon père avait le respect de la monarchie. Il estimait qu’elle avait fait, petit à petit, la France et les Français », répond immédiatement l’ancien Engagé des Forces navales françaises Libres (FNFL). « C’est sur le ton d’une respectueuse déférence qu’il répondait au comte de Paris, selon la coutume de ne jamais contredire le prince, même si d’une manière indirecte et nuancée, on lui faisait connaître un avis différent du sien », ajoute t-il avant d’affirmer, plus cassant, que son « père trouvait la monarchie totalement inadaptée à a mentalité des Français (de son époque-ndlr) et par conséquent à leur gouvernement ». « C’est pourquoi, chaque fois que le prince lui a posé la question, il répondait en évoquant la possibilité d’un référendum (sur la question-ndlr) dont la probabilité de réussite n’existait guère dans la conjoncture d’alors », poursuit-il.

« Croyait-il alors que les Français accepte(raie)nt de revenir à la monarchie ? », demande encore Michel Tauriac ? « Il y croyait d’autant moins qu’ils n’avaient toujours pas compris cette dernière comme un régime non pas absolu mais autoritaire et certainement pas constitutionnel », répond encore Philippe de Gaulle en guise de conclusion, laissant une nouvelle fois l’ambiguïté sur le royalisme gaullien.

Au terme de ce singulier tête-à-tête entre monarchie et gaullisme, loin d'être une légende ou un mythe, demeure une énigme historique fascinante. Le comte de Paris, convaincu d’avoir été l’héritier politique désigné du Général, n’aura trouvé qu’un écho déçu à ses espérances. De Gaulle, quant à lui, aura façonné une République à la silhouette monarchique, incarnant à sa manière la continuité de l’État et l’autorité du pouvoir. Entre fidélité à l’Histoire et pragmatisme politique, le rêve d’une restauration n’aura jamais vu le jour — mais il aura laissé dans la mémoire nationale l’empreinte d’une France qui, au fond, n’a jamais cessé d’aimer ses rois et qui inconsciemment attend leur retour.

Copyright@Frederic de Natal

Date de dernière mise à jour : 12/11/2025