C'est un prince oublié qui a pourtant joué un rôle déterminant durant le dernier conflit mondial. Descendant de Gengis Khan, Demchugdongrub va lutter toute sa vie en faveur d'une Mongolie indépendante avant de voir ses rêves se briser devant les murs des réalités politiques de son époque. Une maison dynastique qui a laissé derrière elle un passé controversé qui divise toujours les Chinois.

Lorsque le prince Demchugdongrub voit le jour, un matin glacé de février 1902, la dynastie Qing qui règne sur la Chine est déjà à l’agonie. Sur le trône de la Cité interdite, l’impératrice douairière Cixi vit ses dernières années. Les révoltes intérieures, l’ingérence des puissances étrangères et la modernité à marche forcée menacent un ordre vieux de trois siècles.

Dans un pays fracturé, le clan impérial Borjigin — descendant direct de Gengis Khan — conserve encore une aura sacrée sur les steppes de la Mongolie intérieure. Demchugdongrub porte dans ses veines un héritage mythique. À seulement six ans, il devient prince de la Bannière de droite de Su’nile, après la mort de son père Namuzilewangchuke, chef de la puissante province de la Ligue Xilingol. À peine un enfant, déjà un symbole.

Son éducation est celle d’un noble Qing : il parle mongol, maîtrise le mandchou et apprend le chinois mandarin. À l’heure où l’empire s’effondre, ces langues lui ouvriront bien plus que des portes — elles lui offriront un destin ambigu, entre fidélité à la steppe et compromission avec l’ennemi de demain.

La République naît, le prince reste

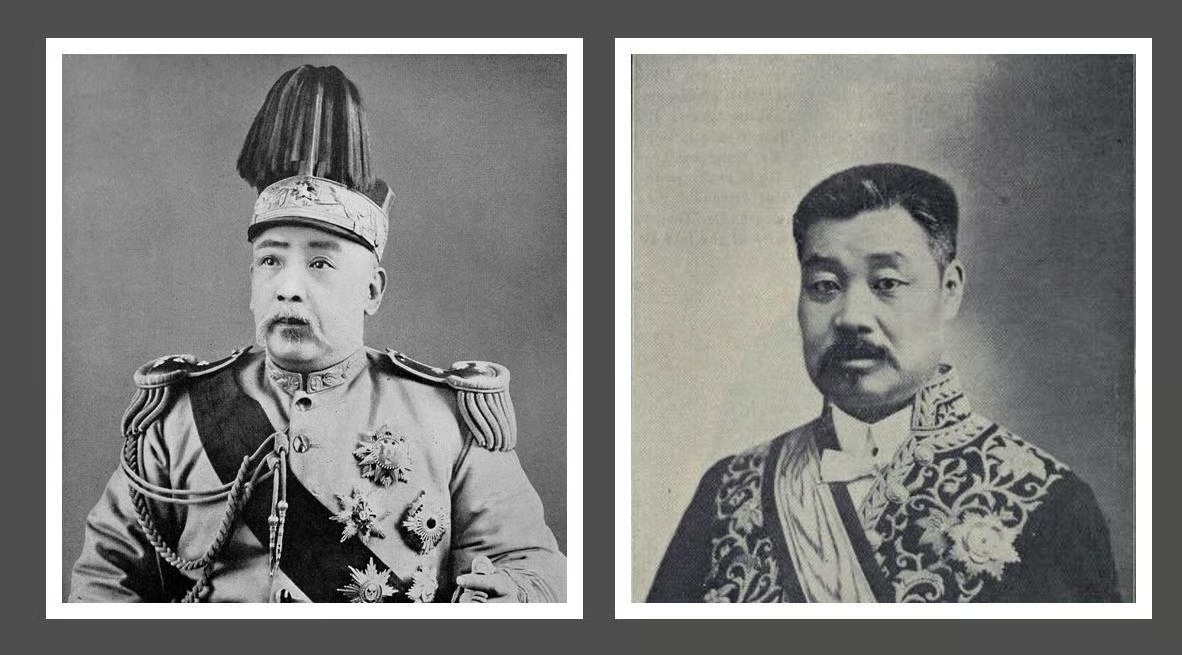

En 1912, la dynastie Qing tombe, chassée par la révolution déclenchée par Sun Yat-sen, trahie par ses élites corrompues. Le jeune prince, loin de la capitale Pékin, est pourtant maintenu dans ses titres. Yuan Shikai, militaire devenu président, qui a trahi la maison impériale pour ses propres ambitions, comprend qu’il faut ménager les aristocraties frontalières pour tenir ensemble de l’immense mosaïque chinoise.

Demchugdongrub se marie tôt, à une noble de sa propre bannière, puis à une deuxième épouse issue de la bannière Abaga. Ses alliances matrimoniales l’enracinent au sein de l’aristocratie des steppes. Bientôt père de cinq fils et d’une fille, il incarne une continuité, celle de sa dynastie dont il rêve de placer sur un trône. Dans ces plaines balayées par les vents, où ses ancêtres ont régné, la question de l’autonomie taraude déjà les esprits. Parmi la mouvance monarchiste qui lutte pour restaurer l’Empereur Pu Yi, le prince mongol Gungsangnorbu (1871-1930) qui est un partisan de l’indépendance mongole, poussé par le mouvement qui a mené la Mongolie extérieure à se séparer de la tutelle chinoise. Avec l’aide du Japon, Gungsangnorbu prend contact avec le gouvernement monarchique du Bogdo Khan afin de réaliser la fusion des deux pays. Mais les agissements de ce prince ne tardent pas à être découvert. Il finit par rallier Yuan Shikaï, préférant sacrifier son rêve pour une confortable position au sein du gouvernement. Sans le savoir, le prince Gungsangnorbu va influencer Demchugdongrub.

Aux portes de la modernité : l’éveil panmongol

Dans les années 1920, le jeune prince entame sa carrière politique. Membre du Comité provincial de Chahar en 1929, puis chef de la Ligue Xilingol en 1931, il se forge une stature de chef régional. Mais au nord, l’URSS veille ; à l’est, le Japon avance ses pions après avoir annexé la Mandchourie et met en place un état fantoche sous le joug de l’ex-empereur Puyi.

Pour Demchugdongrub, la menace est double : Pékin néglige les steppes et Moscou promeut un marxisme qui balaierait la noblesse mongole. La fin de la monarchie mongole extérieure suivie d’une révolution rouge est un exemple qui sert les intérêts du prince. Face à ce dilemme, le panmongolisme apparaît comme un horizon d’espoir. Rassembler les tribus dispersées sous une bannière commune : telle est l’utopie qu’il propose en 1933, lors d’une réunion au temple de Bailingmiao, au nord de Guihua. Les princes du Chahar et de Suiyuan acceptent timidement de signer une confédération, tout en avertissant Nankin qu’ils n’hésiteront pas à se tourner vers le Japon si le gouvernement central entrave leur projet. La Mongolie intéreieure est au bord de la sécession dans une Chine en proie aux révolutions, putschs et des seigneurs de la Guerre.

L’alliance empoisonnée : le sabre japonais sous la selle mongole

Le piège se referme vite. En 1935, Demchugdongrub engage des négociations avec le général Jirō Minami, commandant de l’armée du Kwantung. Les Japonais rêvent d’installer un second État-tampon en Mongolie-Intérieure pour isoler la Chine nationaliste. Le prince Demchugdongrub y voit une chance de concrétiser son rêve d’autonomie, quitte à céder aux diktats de Tokyo.

Un pacte est scellé : le prince obtient la création d’un gouvernement militaire mongol, des armes, des conseillers et des fonds. En contrepartie, il devient l’homme-lige du Japon. Puyi le gratifie du titre de Prince de la Vertu Martiale. Mais ce prestige dissimule mal la réalité : le projet panmongol est désormais otage de l’impérialisme nippon.

Fort de ses bataillons irréguliers et des avions japonais, Demchugdongrub étend son contrôle sur le nord de la province de Chahar à partir de décembre 1935. L’année suivante, son gouvernement militaire est proclamé. Dans ses communiqués officiels, il explique avoir« hérité du grand esprit de Gengis Khan » pour « restaurer la prospérité de la nation mongole ». Mais derrière la rhétorique se cache une réalité plus trouble : la « grande armée » est une troupe disparate, formée de cavaliers aux allégeances fluctuantes, de bandits ralliés par opportunisme, d’armes capturées et de conseillers japonais omniprésents.

En mars 1936, son armée se tourne vers le Suiyüan, contrôlé par Yan Xishan (1883-1960), puissant seigneur de guerre du Shanxi et ancien rival de Yuan Shikaï. La ville de Bailingmiao tombe, mais la contre-offensive du général Fu Zuoyi, stratège redoutable, brise net les ambitions mongoles. Les combats acharnés laissent des milliers de morts. Les soldats japonais capturés sont exécutés comme combattants illégaux. La défaite est cinglante. La presse chinoise, avide de symboles patriotiques, salue la résistance héroïque contre le pantin de Tokyo.

Mengjiang : l’État vassal, vitrine de la propagande

Loin de se retirer, Demchugdongrub reconstitue ses troupes. Lorsque la Seconde Guerre sino-japonaise éclate en 1937, son armée gonfle jusqu’à 20 000 hommes, épaulée par la cavalerie mandchoue et l’infanterie fournie par le Mandchoukouo. Il participe à l’opération Chahar et à la bataille de Taiyuan, s’emparant d’une grande partie du Suiyuan, avant que la guerre n’engloutisse toute la région.

En 1939, le Gouvernement autonome uni de Mengjiang est officiellement fondé. Le prince Demchugdongrub en est le président de façade, se comporte comme un monarque sans le titre qu’il hésite à prendre. Surnommé « le roi éternel », on parle pourtantde Famille royale de Mengjiang dans certains documents. Derrière lui, l’armée japonaise dicte ses ordres. La propagande le dépeint comme le restaurateur d’un royaume mongol, mais la réalité est plus amère : ses décisions sont étroitement surveillées, ses marges de manœuvre aussi inexistantes que celle de Pu Yi. Pour Tokyo, Mengjiang n’est qu’une pièce du puzzle expansionniste en Chine du Nord dont les frontières ont été redessinées par le Kwantung. L’état se révèle plus chinois que mongol, population marginalisée.

Crépuscule d’un prince : prisonnier de ses rêves

Avec la défaite du Japon en 1945, le protectorat mongol de Mengjiang s’effondre comme un château de cartes. Demchugdongrub, désormais honni comme traître par les nationalistes du Kuomintang, tente de sauver ce qui peut l’être. Pendant quatre ans, il vit à Pékin sous la surveillance du pouvoir nationaliste. Puis, face à l’avancée de l’armée communiste, il joue une ultime carte : proclamer un gouvernement autonome à l’extrémité occidentale de la Mongolie-Intérieure (août-décembre 1949). Mais la marée rouge est inexorable.

En 1950, il s’enfuit en République populaire de Mongolie, où il croit trouver refuge. Les autorités communistes l’extradent bientôt vers Pékin. Jugé pour trahison, il passe treize années en prison. Il bénéficia cependant d'une meilleure nourriture et d'un logement plus agréable que les autres prisonniers, et fut autorisé à porter les vêtements nationaux Il rédige neuf mémoires, où transparaissent tour à tour regret, justification et orgueil blessé. Finalement gracié en 1963, il termine sa vie comme conservateur au musée d’histoire de la Mongolie-Intérieure à Hohhot, ruminant les rêves perdus d’un empire de cavaliers.

Son fils aîné, le prince Dogarsuren (1915-1952) tenta de reprendre le fantasme politique de son père mais du s’enfuir à son tour en Mongolie extérieure. Il sera victime des purges organisées par les communistes mongols (1950) et meurt en prison. Il ne sera réhabilité qu’après la chute du Mur de Berlin.

Que reste-t-il de la mémoire du prince Demchugdongrub aujourd’hui ? Pour certains nationalistes mongols, il fut l’un des rares à oser défier le pouvoir central chinois pour revendiquer une autonomie des peuples des steppes. Pour d’autres, il n’est qu’un traître, vendu aux ambitions japonaises, responsable de souffrances et de divisions durables. Entre 1967 et 1969, des dizaines de milliers de Mongols seront massacrés par les communistes après une révolte, accusés d’être des anciens soldats de l’armée de Mengjiang.

Son nom, encore inscrit sur certaines pierres tombales de chefs tribaux, incarne un avertissement : l’indépendance peut naître de l’utopie, mais elle meurt souvent dans la servitude. Sur les steppes immenses où le ciel paraît sans fin, l’histoire du prince Demchugdongrub murmure encore que la liberté, comme le vent, ne se laisse jamais saisir sans conséquences.

Copyright@Frederic de Natal